Lic. Sandra Delgado

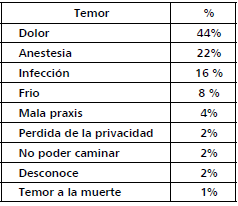

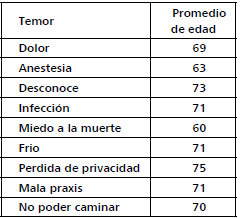

Los siguientes resultados forman parte de un estudio con pacientes sometidos a cirugía de cadera y atiende los temores que estas personas pueden presentar al tiempo de ser operados.

La estrategia utilizada: en la consulta de enfermería se les informaba y orientaba acerca de la cirugía, teniéndose en cuenta su evolución y recuperación.

Los objetivos de la consulta de enfermería: atención integral al usuario, comunicación al paciente y la familia, participación activa del usuario para la toma de decisiones.

En la consulta de enfermería se les realizaba un cuestionario estructurado (instrumento), conformado por una pregunta abierta. El contenido se compartió con expertos, validándose, y una vez recogidos los resultados se analizaron los temores más frecuentes que presentaban los pacientes al ser intervenidos de cirugía de cadera.

Entre los temores predominaron: dolor, anestesia, infección, mala praxis, pérdida de la privacidad, imposibilidad de reinserción rápida laboral, familiar y social, miedo a la muerte, pérdida de la integridad, pérdida de la imagen corporal, miedo al ambiente hostil, frio, hospitalario, que implica desnudez desde todo punto de vista: físico, psíquico, emocional.

Aspectos emocionales en el paciente quirúrgico

Lo emocional de un paciente quirúrgico lo podemos entender desde tres aspectos:

- El cirujano es quien concibe en su actividad, dentro de la medicina, la intervención quirúrgica como un arte en el cual el escenario de acción lo conforma el cuerpo del paciente.

- El paciente como ser humano, inteligente, libre, corporal, social, espiritual, es más que un mero mecanismo biológico. En él la enfermedad aparece como una entidad / realidad que altera.

- Se conoce que las necesidades emocionales del paciente estarán determinadas por su capacidad de adaptarse a las situaciones que le representan peligro, adaptarse al riesgo que la cirugía representa y enfrentarse a temores y ansiedades asociadas con acontecimientos de su historia.

La enfermedad y el proceso quirúrgico leve o grave traen consigo una serie de pérdidas: intimidad, autodeterminación, rutina diaria, confort del hogar e imagen corporal.

Se da un efecto de dificultad en cualquiera de las distintas etapas de la experiencia quirúrgica, desde el momento de la indicación de la operación hasta cada alternativa del proceso. Por ejemplo, los principales temores surgen en torno a la anestesia (la inquietud y miedo que se siente al enfrentarse a una cirugía a veces es mayor a la anestesia y no tanto a la intervención) a no despertar, a la pérdida del control consciente de la situación, a la sensación de ser incapaz de defenderse, la vivencia de pasividad y dependencia, a la herida.

Otras preocupaciones son fuentes también de ansiedad preoperatoria y están ligadas a la aceptación de la realidad del cuerpo que se percibe vulnerable y mortal, así como la posibilidad de daños en la imagen corporal.

El impacto emocional puede variar de acuerdo con el grado de la cirugía. Aunque se tenga la seguridad de que la finalidad sea curativa y reparadora, la cirugía se vive, sin embargo, como una amenaza a la integridad física.

Es importante tener en cuenta el tiempo que tome el proceso quirúrgico en su totalidad, incluida la rehabilitación, pues este tiempo será el que facilite o dificulte la pronta y equilibrada recuperación, tomando en consideración los aspectos emocionales. En un proceso prolongado hay mayor deterioro, tanto físico como mental o emocional, pues no todas las personas tienen la misma capacidad de tolerancia ni están preparados para aceptar nuevas dificultades.

Son quejas frecuentes la pérdida de la intimidad, la vergüenza por la desnudez, pues son aspectos que se viven como atentados al pudor.

La pérdida de autonomía y funcionalidad, y en ocasiones la excesiva pasividad del proceso, son otras de las circunstancias que producen alteración en el usuario.

El ambiente hospitalario, frío y ajeno, lleno de ruidos extraños es un factore que produce ansiedad y recuerda constantemente la enfermedad.

El impacto de ésta depende del significado que se le otorgue y cómo se la ubique dentro del contexto personal.

Relación enfermera – medico- usuario

La respuesta del sujeto al que se le propone la intervención quirúrgica como alternativa de curación, dependerá de cómo el profesional defina la relación enfermera-medico-usuario. En esta relación profesional es en la que naturalmente se manifiesta la ansiedad producida por el proceso y esto no puede quedar librado al azar ni a la improvisación o la intuición.

La reacción o respuesta de la persona que debe enfrentarse a vivir la situación de cirugía está en relación directa con su estilo personal de responder a las diferentes circunstancias de su vida, estas respuestas son variadas y van de las consideradas “normales” hasta las de un tinte “patológico”. Para las primeras, tanto enfermería como el cirujano, concediendo tiempo y atención personalizada a su paciente, pueden ser resueltas.

Ante la segunda alternativa se necesita ser más prudente, utilizar la observación como herramienta para no perder el control.

Juega un papel preponderante la comunicación,todo proceso de adaptación emocional demanda un proceso de información.

El valor que se le da a la información y al consentimiento por parte del usuario tiende a resaltar su autonomía y su capacidad para resolver y decidir sobre su futuro y sobre los tratamientos a recibir.

Cuando un usuario acude a un tratamiento médico, lo que pide, además de que se resuelva su situación de malestar físico, es que se le brinde atención integral y personalizada para impedir el desequilibrio y para sostener su dignidad.

Mediante la comunicación, apoyo, demostrando empatía, acompañándolo, incluyendo a la familia, el profesional previene recaídas que pueden ser peores que la enfermedad misma, lográndose una rápida rehabilitación e inserción.

Los factores emocionales, la estructura de la personalidad, la dinámica familiar y la enfermedad misma tienen un papel muy importante en la relación enfermera –usuario.

Es importante destacar que la cirugía efectuada aumentará la calidad de vida.

El block quirúrgico produce estrés psicológico porque hace que el paciente sea sometido a situaciones desconocidas, que además implican ciertos riesgos. Se enfrenta a la realidad de la enfermedad orgánica y a la cirugía. Una adaptación emocional ineficaz frente al estrés preoperatorio determina un riesgo quirúrgico adicional (ansiedad, insomnio, incluso agresividad).

El mal manejo del dolor dificulta la rehabilitación, en la relación médico-enfermera-paciente, convalecencias prolongadas e incluso muchas veces conlleva a complicaciones orgánicas, así como también duración del tiempo preoperatorio. Mayor duración del periodo preoperatorio genera mayor carga emocional.

Dolor

“Es una experiencia subjetiva, sensorial, emocional, individual y displacentera, asociada con el actual o potencial daño de tejidos o descripta en términos de que esta puede ser provocada tanto por estímulos físicos como psicológicos y generalmente tiene la función de proteger al organismo”, señala la Asociación internacional para el control del dolor.

El dolor agudo ocurre cuando existe un tejido dañado y el término de evolución del daño es menor a seis meses. Al restablecerse el tejido o eliminarse la parte lesionada, el dolor desaparece. Por ejemplo, en quemaduras y cirugías.

Hay que tener en cuenta que el dolor “avisa”, por lo tanto, lo importante es evitar que aumente. Así como también es importante investigar la causa de este. El dolor aparece como un indicador, es un elemento de diagnóstico. Hay diferentes niveles de dolor, el orgánico y físico es el relacionado con el daño de algún tejido.

Por el otro lado está el nivel subjetivo. El temor, la angustia y la tensión tienden a disminuir el umbral de percepción del dolor. Algunas veces el dolor tiene una función de interaccionar el dolor mismo y las otras personas cercanas o con el médico –enfermera; acá están en juego los aspectos como historias anteriores relacionadas al dolor, estilo familiar. Esto tiene que ver con el obtener atención, llamar la atención de los “sanos” o agredir a los mismos.

Otro ejemplo: es probable que un campesino pueda trabajar con dolor, pueda continuar realizando sus tareas, por el contrario, al ciudadano de las grandes urbes, gran consumidor de analgésicos y habituado a un elevado grado de nivel de confort, se le dificultará enfrentar el dolor, por más mínimo que sea.

Factores que favorecen el relacionamiento del dolor-miedo

- Diagnósticos de enfermedades graves.

- Experiencias anteriores traumáticas o relacionadas al dolor.

- Historias familiares de dolor.

- Miedo a la muerte.

El dolor es una sensación de displacer, tiene un componente físico y psicológico, pero tiene a su vez un papel protector como primer síntoma de enfermedad.

El doctor Cesar Muela Mejía en su obra “Salud mental y educación” señala que “cuando queremos abordar el dolor y el sufrimiento de otro, en una experiencia intersubjetiva, tenemos siempre que preguntarnos si fuimos capaces de entender esa experiencia” para así ayudar mejor al paciente.

Existe una relación entre estrés y dolor, entre grado de ansiedad y dolor.

Cuanto más nerviosos, menos cooperadores, un paciente menos estresado resultara más cooperador.

Miedo a la anestesia

Gran parte de la inquietud y miedo que sienten los enfermos al someterse a la cirugía está relacionada con la anestesia. Este tipo de temores son realmente frecuentes y forman parte de una desinformación y/o desconocimiento por parte de las personas, incluso las pertenecientes al ámbito sanitario.

Lo importante es poder brindar atención a un paciente confiado, tranquilo y cooperador, para esto es fundamental brindar información certera, confiable y acorde al público que será intervenido. Información precisa, entendible.

Anestesia deriva del griego “a aisthesia” (a – estesia) siendo la privacidad total o parcial de la sensibilidad producía por causas patológicas o provocada con una finalidad médica.

La anestesiología, por otra parte, es la ciencia médica que se ocupa del alivio del dolory el cuidado global del paciente quirúrgico antes, durante y después de la cirugía. El acto quirúrgico desencadena aspectos estructurales desde el punto de vista psicológico del paciente provocando miedo y ansiedad.

Es importante que el médico anestesista brinde información, así como también el equipo multidisciplinario, acerca de que existen actualmente nuevas técnicas, medicamentos / drogas y equipos más seguros a la hora de administrar la anestesia para la intervención. Hay también mejoras tecnológicas, pero, de todas formas, estas no sustituyen al recurso humano entrenado y por sobretodo empático.

La inquietud y el miedo que se siente al enfrentarse a una cirugía es a veces mayor a la anestesia y no tanto a la intervención en sí. Partimos de la base de que sin la anestesia la medicina no hubiese alcanzado varios de sus avances. Cirugía va de la mano de las técnicas anestésicas, ambas han logrado mejorar la calidad de vida.

El miedo a la anestesia suele darse por creencias populares, historias familiares y anteriores.

Otro detalle para tener en cuenta es que en el caso de una cirugía de prótesis decaderapuede ser utilizada la anestesia raquídea (que duerme solo las extremidades)

Enfermería y la investigación

Para la enfermería, la investigación es todavía un problema de gran dimensión. Investigar implica grandes desafíos a los que los profesionales, incluidos los de enfermería, deben enfrentarse en el área salud.

El conocimiento del enfermero se encuentra transitando el proceso de racionalización del saber y de la práctica de enfermería. La educación en enfermería ha avanzado respecto a sus orientaciones conceptuales incorporando con fuerza suficiente los contenidos de salud pública y la atención primaria de salud. Superando el modelo biomédico centrado en la enfermedad y su curación y organizando los estudios en torno al cuidado de enfermería.

La modernización, los nuevos modelos pedagógicos, así como la informática han ayudado en manera incondicional a esta apertura amplia y significativa de enfermería en los campos de prevención y promoción, y, es más, al campo de la investigación.

Investigación cualitativa en enfermería

El desarrollo de este tipo de investigación en el campo de la salud representa una aproximación a las “dimensiones” subjetivas de la experiencia, pérdida e incluso recuperación de la salud, así como también aproximación a los eventos de morbimortalidad. La forma como viven y se reaccionan las personas está determinada por las condiciones sociales, políticas y económicas, que son sumamente influyentes en los eventos de salud.

La investigación cualitativa en salud permite mirar a la realidad desde otra óptica, que ofrece la comprensión de las personas como tales y no solo desde el punto de vista profesional. Ayuda a ver y comprender cómo las personas viven y enfrentan los problemas de salud y así adecuar las actividades profesionales y la intervención de éstos. Aquí el profesional de salud se muestra de lleno como dador de bienestar, proveedor y constructor de salud para los sujetos, incluso las naciones.

Se están viviendo grandes retos por parte de los profesionales de salud, la enfermería puede contribuir a lograr mejoras en el bienestar humano con aportes científicos en el campo del cuidado, realizando estudios que apoyen la superación de las desigualdades de salud en que viven los pobladores y mejoren la calidad.

La investigación clínica se puede definir como “el conjunto de actividades diseñadas para probar la validez de las prácticas clínicas, ya sean esta diagnósticas, preventivas o terapéuticas”.

Validar un tratamiento es demostrar su eficacia objetiva y su seguridad o inocuidad relativa. Una práctica validada es la que ha demostrado de manera satisfactoria su eficacia, eficiencia y seguridad en la población de individuos a la que va dedicada.

Los enfermeros constituyen sujetos de cultura y afectos, educados para desempeñar su misión, la cual disciplina, construye una parte de la historia nacional, actúa en la estructura y dinámica de los campos de salud y la ciencia, en el contexto de la dinámica social y en la edificación del futuro, constituyen la identidad subjetiva y social.

Recursos humanos

Las personas constituyen las organizaciones (cita Chiavenato en Gestión de Personal). El estudio de las personas es básico para comprender las organizaciones.

Tenemos por un lado la persona con su personalidad-individualidad-valores-actitudes-aspiraciones-motivaciones-desafios- “ganas de hacer”. Por el otro la persona “como recurso” dotada de conocimientos-habilidades-destrezas.

Enfermería constituye la fuerza laboral más numerosa e indispensable, sin embargo, los enfermeros pasan habitualmente desapercibidos a pesar de ser el colectivo más numeroso dentro de los sistemas de salud.

La enfermera desempeña una función específica: el cuidado del enfermo, el cuidado de la salud del individuo, la familia y comunidad, tiende a estimular el autocuidado de las personas.

La salud se define como “el proceso de construcción social en el que se intenta transformar todo aquello que deba ser cambiado y crear las condiciones en las que a su vez se cree el ámbito preciso para el óptimo vital de esa sociedad”.

Los cuidados de enfermería se definen, partiendo desde ese marco, como las acciones autónomas que contribuyen al logro de la salud de la comunidad, familia e individuo a lo largo del ciclo vital.

Estas acciones se llevan a cabo por la intervención de enfermería mediante el uso del método racional, del cual surge el diagnostico de enfermería que determina las acciones a realizar.

Partiendo de esta base, está en nosotros defender y crear según necesidad nuevos puestos de trabajo y que las condiciones laborales sean las propicias.

Es fundamental contar con personal de enfermería capacitado, con conocimientos sólidos, competitivos, bien posicionados, lo cual ayudará a aspectos tales como que el presupuesto utilizado en enfermería pase de ser considerado como un gasto a ser realmente una inversión que ayudará a que el colectivo se encuentre lo más cerca posible de alcanzar un adecuado nivel de salud.

Desarrollar prácticas de educación para la salud, poseer conocimientos por parte de la licenciada en Enfermería en APS y potenciar las capacidades de técnicas de autocuidado de la población.

Otro aspecto para tener en cuenta será la formación permanente y capacitación a todo el plantel de enfermería sin tener en cuenta que el equipo multidisciplinario debe de saber de la existencia de la consulta de enfermería, y así obtener su apoyo.

En cuanto a la capacitación de enfermería, será importante manejar un plan de educación dirigido a todo el equipo partiendo desde el departamento de enfermería con jefa, supervisoras, licenciadas en enfermerías operativas y auxiliares de enfermería.

Análisis de los datos obtenidos

Estrategias

Todo el equipo de salud deberá conocer e identificar las ventajas de la consulta de enfermería para el paciente y familia. Será necesario brindar información respecto a la existencia de la consulta de enfermería. Informar claramente sobre la oferta de servicios de enfermeros, sus horarios, los enfermeros responsables, así como también dar a conocer el derecho a la libre elección del enfermero con el que desea ser atendido.

Enfermería comprometida cumplirá una gestión eficiente y eficaz de “sus consultas” evitando dependencias, a la vez de optimizar el tiempo para abarcar más y mejor las necesidades poblacionales.

Fomentar y fortalecer la consulta de enfermería a partir de un trabajo intenso, comprometido, responsable.

Los profesionales enfermeros debemos asumir riesgos que no serán para otro hecho que dar respuestas a la demanda de cuidado de parte de los ciudadanos. Las políticas estratégicas de las instituciones deben estar dirigidas a atender las necesidades de la población teniendo en cuenta aspectos tan relevantes como la equidad e igualdad. Enfermería intervendrá como recurso humano esencial manejando dos de sus características capitales, como las de educadores y comunicadores.

Bibliografía

Asenjo M A El hospital como empresa. Medicina Clínica 1991.

Blanco MCM, Castro ABS El muestreo en la investigación cualitativa 2006.

Calderón C Criterios de calidad en la Investigación Cualitativa en Salud. Revista Española de Salud Pública. 2002.

Carrada Bravo T Reingeniería en Sistemas de Salud. Revista de Medicina 2012.

Castrillón M Teoría y práctica de la enfermería: los retos actuales. Investigación y Educación en enfermería. Universidad de Antioquia 2011.

Díaz-Bravo L, Torruco – García U, Martínez – Hernández M, Varela- Ruiz M. La entrevista, recurso flexible y dinámico. Investigación en Educación Médica. 20’13.

Díaz R La calidad percibida en la Sanidad Pública. Revista de la Calidad Asistencial. 2005.

Duran C Los temores a la anestesia. Revista española Anestesiología Reanimación 1995.

Freud S Inhibición, síntoma y angustia Obras completas Tomo 20 Buenos Aires 1988.

García – Vigil JL Relación médico paciente. En un modelo de comunicación humana. Revista de Medicina IMSS 2000.

Milos P, Borquez B, Larraín Al. La gestión del cuidado en la legislación chilena: Interpretación y alcance. Ciencia y Enfermería. 2012.

Orellana A, Sanhueza O Competencia en investigación en enfermería. Ciencia y enfermería. 2014.