El triage es un proceso que permite una gestión del riesgo clínico para poder manejar adecuadamente y con seguridad los flujos de pacientes cuando la demanda y las necesidades superan a los recursos.

El término triage o triaje es un neologismo que proviene de la palabra francesa “trier” que se define como escoger, separar o clasificar. Desde que este término comenzó a utilizarse en las batallas napoleónicas, persiste como concepto de clasificación o priorización de la atención urgente de pacientes. Dominique-Jean Larrey (Beaudéan, 8 de julio de 1766 – Lyon, 25 de julio de 1842) cirujano en las guerras napoleónicas (1802), creó el transporte en ambulancias, realizando los primeros triage en los campos de batalla. El mencionado padre del triage, cirujano de la Guardia Imperial de Napoleón en los primeros años, decía que los soldados que presentaban heridas más graves deberían ser atendidos primero.

El triage hospitalario fue referenciado por primera vez en 1965 por el norteamericano Richard Weinerman, él escribió que el triage era un método que se basaba en identificar y priorizar los pacientes que necesitaban atención urgente. Los que no, eran derivados a otros niveles asistenciales

Luego, en Australia en 1975, en el Hospital Box Hill, se estructura el triage hospitalario de cinco niveles con códigos de color y directrices en cuanto al tiempo de espera recomendado y el tiempo de espera máximo. De ahí en adelante surgen diferentes sistemas de triage como Escala de Triage de Ipswish (ITS), Escala Nacional de Triage (NTS), Escala Australiana de Triage (ATS), Escala Canadiense de Triage (CTAS), Sistema de Triage de Manchester (MTS) y Escala índice Severo de Emergencia (ESI).

En el 2005, la Asociación de Enfermeras de Emergencias y el Colegio Americano de Médicos de Emergencias, ambas asociaciones de Estados Unidos recomendaron utilizar la ESI o la CTAS por su fiabilidad, relevancia y validez.

La sobrecarga de trabajo de los servicios de urgencias puede llevar a que la demanda de asistencia sanitaria sobrepase los recursos asistenciales en un determinado momento. Esto aumenta los tiempos de espera, disminuye la calidad asistencial, hace que pacientes puedan retirarse del servicio sin ser atendidos y, sobre todo, puede poner en peligro a pacientes que requieren una intervención urgente.

Objetivos del triage en el servicio de emergencia

Clasificar. Identificar rápidamente a los pacientes con riesgo vital. Establecer el grado de urgencia de los pacientes y priorizar su atención en función de esta, organizar la asistencia sanitaria para garantizar la seguridad de todos los pacientes.

Ubicar. Determinar el área más adecuada donde debe ser atendido cada paciente y el flujo de éstos a través del servicio.

Informar. Explicar a los pacientes el tipo de servicio que se le va a prestar, sobre el lugar de la urgencia donde deben esperar, los signos a vigilar y el tiempo estimado de espera.

Reevaluar. Asegurar la reevaluación periódica de los pacientes que, sin tener riesgo vital, no pueden ser atendidos en el tiempo establecido previamente.

El triage proporciona a los servicios donde se realiza beneficios secundarios:

Agiliza la atención a los pacientes de forma que disminuye la congestión de los servicios saturados.

Mejora la eficiencia ya que proporciona información que permite conocer, medir y comparar la casuística de los diferentes servicios de urgencias, con la finalidad de optimizar recursos y mejorar su gestión.

Unifica criterios con la creación de un lenguaje común.

Mejora la calidad percibida por el paciente.

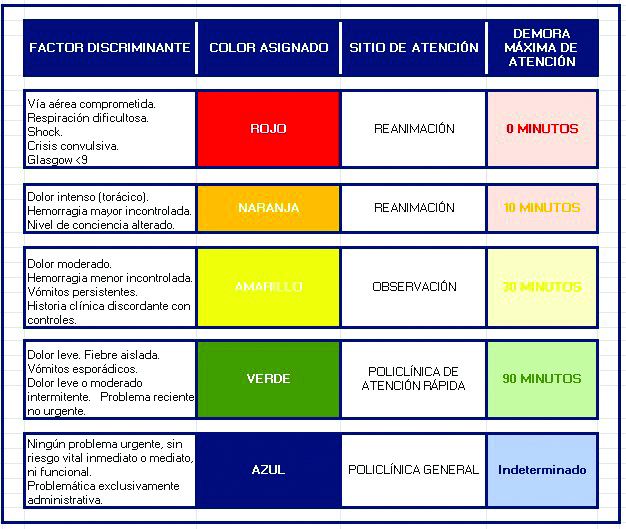

Escalas de triage

Para realizar el triage se utilizan escalas sistemáticas de clasificación. La mayoría utilizan como criterio para realizar la clasificación el motivo de consulta.

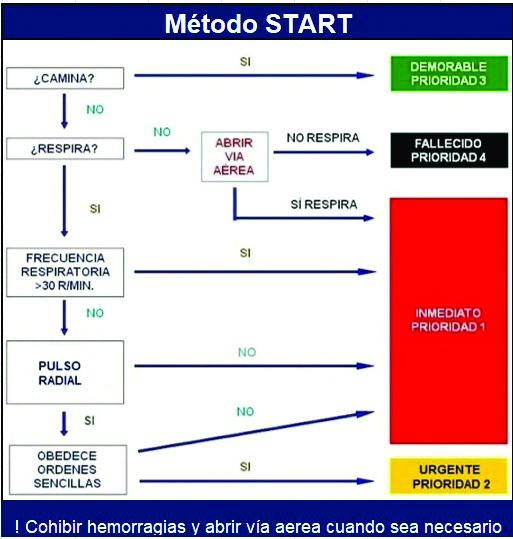

Triage START – “Simple Triage and Rapid Treatment”

El triage START, triage simple y tratamiento rápido, es uno de los métodos de clasificación de heridos más utilizados en los servicios de emergencias internacionales. Fue desarrollado en 1983, gracias a la colaboración entre el Hospital Hoag y el departamento de bomberos de Newport Beach.

Se trata de una clasificación tetra polar, que agrupa a los pacientes por criterio de gravedad de forma cromática.

Rojo: Gravedad extrema. Urgencias absolutas, no se puede demorar su asistencia.

Amarillo: Graves. Urgencia relativa, se puede demorar su asistencia hasta tres horas.

Verde: Leves. No precisan atención inmediata, puede demorarse sin riesgo vital.

Negro o Gris. Fallecidos o irrecuperables.

Algoritmo de clasificación por prioridades

Proceso de triage

El triage es un proceso continuo y debe realizarse las 24 horas del día, deben triagearse todos los pacientes que acuden a urgencias. El área de triage (sala de triage y sala de espera al triage) ha de estar ubicada en la proximidad de la entrada de pacientes al servicio, contiguas al área de admisión de pacientes y a la sala de espera. La sala de triage ha de estar dotada del material y equipamiento necesarios para realizar en ella las funciones propias del triage. Debe ser una sala con un mínimo de 6 m2, confortable con medidas que garanticen la seguridad del personal de triage. Se debe disponer de medidor de glucemia capilar, oxímetro de pulso, esfingomanómetro y termómetro, además de todos los elementos necesarios para dejar registro de la información obtenida.

En el triage no se utilizan diagnósticos médicos y tiene una dimensión de cuidados (acogida y recepción de pacientes). Las escalas de triage han demostrado poder ser aplicadas con la misma fiabilidad por enfermeros que por médicos. Esto hace que, en la mayoría de los centros, el triage lo realice el personal de Enfermería, aunque en algunos centros lo realizan facultativos de Urgencias.

En todo equipo de triage es indispensable la participación de un médico con experiencia en triage que actúe como consultor y apoyo. En definitiva, el proceso de triage ha de ser realizado por personal con experiencia, juicio clínico y capacidad de tomar decisiones y gestionar situaciones difíciles. Se estima que la experiencia mínima requerida por un profesional para hacer triage sin ayuda es de 12 meses en Urgencias.

La disponibilidad de un programa informático de ayuda al triage, es fundamental para el registro, acorta considerablemente los tiempos además de ser la herramienta más fiable a la hora de necesitar evaluar los indicadores de asistencia. La formación de los recursos con adiestramiento mediante cursos específicos de capacitación y actualización de la información es el factor que más influye en la capacidad para realizar correctamente el triage.

Consideraciones finales

El triage se ha convertido en el sello de identidad del servicio de urgencias hospitalario siendo además una herramienta objetiva que permite medir, evaluar y mejorar el funcionamiento y el rendimiento del servicio de emergencia.

Los actuales sistemas de triage deben ser estructurados y basados en escalas de clasificación de cinco niveles. La asignación de estos niveles debe fundamentarse en decisiones objetivas, apoyarse en algoritmos y sistemas informáticos que automaticen estas decisiones y permitan al mismo tiempo ajustes por parte del profesional que lo realiza.

El triage debe extenderse a todos los ámbitos de la asistencia urgente y su desarrollo debe ir de la mano con el respaldo de los sistemas de información y con los avances de la tecnología.

Bibliografía

- El Diccionario de la lengua española es la obra lexicográfica de referencia de la Academia. Vigesimotercera edición, publicada en octubre de 2014. https://dle.rae.es/triaje?m=form .

- Triage en el Servicio de Emergencia. Jorge López Pérez, Carmen Coello Oviedo, Marcos Moreno Chaparro y José Gómez Jiménez. Fosco M GD. Emergencias. Sociedad Argentina de Emergencias. 2° Edición. Argentina: Edimed; 2014.

- SOLER, W.; GOMEZ MUÑOZ, M.; BRAGULAT, E. y ALVAREZ, A.. El triaje: herramienta fundamental en urgencias y emergencias. Anales Sis San Navarra [online]. 2010, vol.33, suppl.1, pp.55-68. ISSN 1137-6627. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1137-66272010000200008 .

- Manual para la implementación de un sistema de triaje para los cuartos de urgencia. OPS 2010 https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5259:2011-manual-un-sistema-triaje-cuartos-urgencias&Itemid=2080&lang=es .

- OMS, Manual de bioseguridad en el laboratorio – 3.ª ed. (2004). Disponible en: http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/CDS_CSR_LYO_2004_11SP.pdf?ua=1 .

- Servicios de emergencias médicas prehospitalarias (SEM). Documento provisional, versión 4.4, 27 de marzo del 2020. Disponible en https://iris.paho.org/handle/10665.2/52395 .